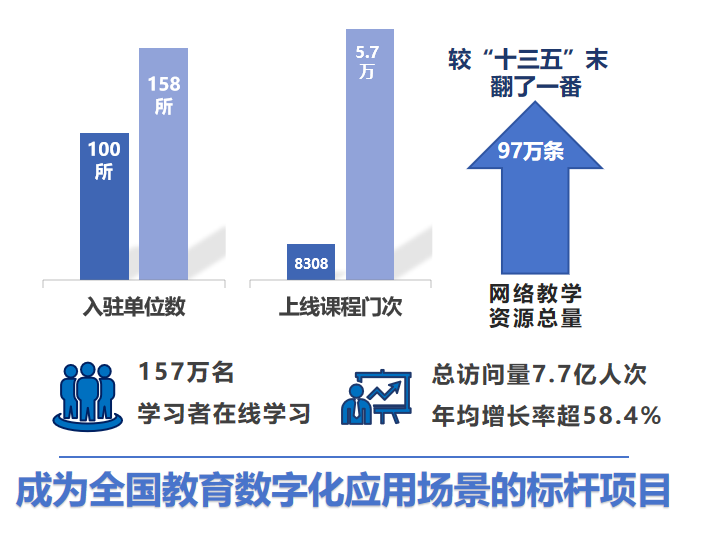

“十四五”时期,安徽继续教育网络园区(以下简称“园区”)锚定教育强省目标,以数字化改革为牵引,覆盖学历继续教育、自考助学、农民学分银行、产业工人继续教育等多元场景,构建联通全省、长三角的终身学习公共服务体系。五年间,园区累计入驻高校及有关教学单位从100所增至158所,上线课程由8308门次跃升至5.7万门次,网络教学资源总量达97万条,较“十三五”末翻了一番。157万名学习者通过平台完成在线学习,总访问量突破7.7亿人次,年均增长率超58.4%,成为全国教育数字化应用场景的标杆项目。

图:园区“十四五”成绩概览

省厅顶层擘画:“数量·质量”双跃升

五年间,省教育厅顶层设计统筹推进园区建设,对园区建设给予专项资金支持,陆续出台《加强安徽继续教育网络园区课程教学资源准入工作的通知》《关于进一步推进各级各类教育学习成果存储、认证、转换与应用工作的实施意见(试行)》等多份指导性政策,审定发布37期园区简报、5份园区发展报告、5份省级继续教育发展报告,主导召开专题培训交流会12场,覆盖各类管理人员及教师达到1000人次。省级高校质量工程项目中单列高等继续教育改革项目和教学成果奖,靶向支持高校把课堂搬上园区“云端”、把学分存入省级“银行”,用项目杠杆撬动高等学历继续教育教学模式改革。

十四五期间,省教育厅依托园区完成5年度全省拟招生专业评议工作,累计审核专业点3921个,淘汰“过热”专业点309个,本专科结构比由221:225调至136:129,本科专业占比超过专科专业,新增专业向服务“三地一区”发展战略倾斜,专业结构更加符合社会发展需要。校外教学点监管同样质变升级,五年累计接收备案材料938份。实现专业统筹五步评议优结构,经过“高校自评—市级初审—园区形式审查—省级专家评议—省厅统筹”五步闭环,撤销不合格教学点67个,新增高校数字化学习支持中心66个,实现总量控制与质量保障双线并行。

开放大学全力推进:一体推进数字赋能成为园区建设的鲜明特色

安徽开放大学作为园区承建方和服务方,全力推进园区建设,开展高等学历继续教育教学模式改革先行先试,联合百所高校一体化推进构建服务省域高等学历继续教育数字化整体转型“规范、创新、发展”的“园区模式”。通过服务政策引领,优化统一平台、服务高校联动,推进教学改革、升级园区服务,助力三教统筹。

学校紧扣服务学习者、服务高校、服务教育主管部门的初心,统筹建成30多个优质专业资源库,对上千门课程实施意识形态“三级审核”,筑牢网络教育安全防线。指导园区管理中心持续建设开放、服务、创业、学习、创新“五型”部门,五年响应高校平台运维、资源、考试、培训需求1.8万单,平均处理时长由48小时压至18小时,提速62%,将“首问负责制”,写入岗位职责,以责任心、仁爱心、友爱心兑现立德树人初心,把服务规范、创新、发展写进每一次提速。园区持续推进区域内高等学历继续教育整体性数字化转型,从制度、平台、资源、服务体系、教学模式等方面,在区域内复制、推广“园区模式”,助力高等教育数字化转型提质扩容,服务全民终身学习的学习型社会建设。

从100到158:高校入驻量五年“净增58所”

“十三五”末,园区入驻高校100所,“十四五”即将收官,这个数字已达到158所,净增58所,年均增长11.6所。增量中60%为省外高校——湖北师范大学、南昌航空大学等6校首次在皖设立校外教学点,使省外高校占比由9.4%升至20.2%,一举改变“省内循环”原有格局。同步带来课程资源“外溢”,省外高校上线课程由几十门增至2636门,为长三角学分互认奠定“资源底座”。

园区作为全国首创“政府主导”的改革试验田,在实践中提炼出“三体三共三互”监管服协同机制:省厅监管主体、园区服务主体、高校办学主体各司其职,园区共建、联盟共治、资源共享,信息互通、学分互认、成果互用,全面推进省域高等继续教育整体数字化转型,共绘继续教育“园区样板”。依托园区高校组建继续教育智库。汇聚学科专家、继续教育管理专家,建库问诊,依托园区平台应用数据,对新增专业、校外教学点、年度发展报告、省级质量工程继续教育项目等实行专家评议,协助园区高校校准办学航向,让政策决策从“经验”走向“数据”。

资源总量“翻番”:97万条背后的“五种模式”

五年前,平台资源37万条,2025年8月,平台资源97万条,年均增长32.58%。园区创立“自建、共建、联盟、项目、引进”五种建设模式,把“碎片化上传”变为“体系化建设”。五年间,面向乡村振兴、数字技能等专题开展项目调研,通过资源立项的方式,吸引20多所高校“揭榜”共建,建设资源60万条。

积极响应国家“开足开齐”思政课的基本要求,园区高校积极探索更高质量的思政教育路径,通过共建共享“形势与政策”课程,推动上万名新生在线完成思政微课学习,并一键存入学分银行,实现思政教育的数字化与学分化管理。

157.54万人“在线”:人均学习时长从66.8小时到74.4小时

“十四五”以来,平台学习者累计从45万人增加到157.54万人,年均净增22.5万人。人均视频学习时长由55.3小时提升至68.7小时,人均完成作业数由18.9份增至39.8份,学习深度明显加大。

数据背后是新功能“拉动力”——园区平台重构20个子系统,实现“登录—选课—学习—作业—考试—毕业”全链路数字化。平台支持30万并发、7×24小时运行。移动端访问量占比由42%升至68%,“小程序+公众号+小红书”矩阵用户突破40万人,真正让学习“装进口袋”。

“零”到“千万”:学分银行成果存储量“五年千倍”

2020年,安徽省终身教育学分银行刚刚起步,个人账户和成果存储均不足1万条;2025年,注册账户103.5万个,存储成果1000万条,实现“千倍级”跃升。

园区牵头制定长三角9个专业学习成果转换标准,发布省内9个专业转换方案,农民学分银行、产业工人学分银行相继落地,共创建12555条学习成果名录,支持特岗教师岗前培训、高素质农民培训、1+X证书、学位外语合格证书等109类证书、245门课程,为乡村振兴、全民终身学习提供“学分底座”。

6万人次到30万人次:学位外语考试规模“五年翻三番”

安徽继续教育公共英语联盟成员由29所增至49所,累计组织学位外语考试14次,服务考生从“十三五”末的4.26万人次增至“十四五”末的30.5万人次,规模翻了近三番。

园区同步上线学位英语、学位日语辅导课程,选学人数超过10万人次。学位外语题库总量突破1万题,支持多语种混排考场,实现“报名—预约—考试—存证”全流程线上办,考生满意度连续三年保持96%以上。

多元共建、公益普惠:70所联盟高校共建共享“一张网”

安徽高校继续教育合作联盟成员单位增至70所,下设教学改革与质量保障、学分银行建设、自考助学服务改革、农民学历与技能提升、老年教育等5个专门委员会,五年累计召开联席会议26次,共建“药学”“中药学”“应用化工技术”等通识与专业课程74门,惠及校内外学习者58万人。

联盟高校共建《高等学历继续教育学习指南》被50所高校纳入人才培养方案,4.5万名新生受益。2022年新建“乡村振兴学院”专栏,累计上线111门微课,点击学习量近2万人次。

社会影响:从“园区”到“省域”再到“长三角”

“十四五”期间,园区经验被教育部职成司列为“全国继续教育改革典型案例”,园区高校先后在教育部学习型社会建设典型案例宣传推介活动、长三角教育一体化发展论坛等作专题报告十余次。光明日报、中国教育报、安徽日报等多次报道园区改革实践。2025年,安徽继续教育网络园区案例入选首批全国学习型社会建设重点任务典型案例汇编。园区平台积极与上海、江苏、浙江学分银行开展数据对接,为长三角地区职业教育协同发展提供“数据高铁”。

迈向“十五五”新征程,安徽继续教育网络园区将继续以数字技术为引擎,贯通自考助学、成人高等教育、职业教育、社区教育等多元场景,深化构建以学分银行为支撑、政府政策为引领、百校联动为动力、园区服务为基础、高校联盟为纽带、数智技术为驱动的“一支撑五协同”服务终身学习的区域性公共服务体系,深化“五育并举”,赋能教育现代化,为建成教育强省贡献更大力量!

皖公网安备 34011102000391号

皖公网安备 34011102000391号